以前当ブログでご紹介した伊藤さんが、ミシガン大学のRoss School of Businessに合格しました!

他にインタビューを受けた2校にも合格し、3戦全勝となりました。

伊藤さんは、2024年の2月から受講開始されましたので、丸1年かかったことになります。このたび、伊藤さんがこの1年間の体験記を寄せてくださいましたので、以下にご紹介します。

私としては「生徒さんがこんなに短期で点数向上しました!」という報告をしたいのですが(笑)、生徒さんによってはそれなりの時間がかかるのも事実です。元々の英語力がさほど高くない状態(※)からスタートするのであれば、むしろ1年程度はかかることを覚悟し、腰を据えてじっくり取り組むのが、結局は最も着実な方法であると考えます。逆に「コスパ」だの「タイパ」だの言いながら表面的でつまみ食い的な学習をすると、肝心の英語力が伸びない。したがって結果も出ず、却って時間がかかってしまう。

その点、伊藤さんはご自分の現在地を冷静に見つめ、覚悟を決め、腰を据えて取り組みました。点数が伸び悩んだり、仕事や家庭との両立に苦労するなど、決して平坦な道のりではありませんでしたが、それだけに、これから留学に向けた学習を開始したいという方には大いに参考になるでしょう。伊藤さん、お忙しい中、誠にありがとうございました!

(※)伊藤さんは来塾時のTOEICが880点。十分に高いではないか!と思われるかもしれませんが、これが決して高くないのです。TOEICに関しては、「問題演習とテストテクニック」で高得点に達したとおっしゃる方も多く、800点超を持っていても、英語力そのものにはあらゆる面で不足があるのが通例です。最近とみにその傾向が強まっていると私個人は感じており、もはやTOEIC800点台は単純に「英語力不足」と判断しています。

こんにちは、伊藤と申します。河野塾での学習を経て、このたびUniversity of Michigan, Ross School of Businessにおいて、2025年IntakeのMBAプログラムに合格することができました。以下が受験結果です。

University of Michigan: Ross School of Business 進学

Carnegie Mellon University: Tepper School of Business 合格

Georgia Tech: Scheller College of Business 合格

ESADE Business School Interview招待→辞退

とあるカウンセラーから「英語については河野先生に相談してみては?」と助言を受け、その日のうちにコンタクトを取り、面談を受け、授業を開始したことを今でも鮮明に覚えています。その決断は、MBA受験プロセス全体を通して最良のものであったと断言できます。

IELTSからGMAT、Interview対策など、留学準備まで全てのプロセスにおいて河野先生のお力を借りました。仕事、家庭の関係でどうしても受験一辺倒にはなりませんでしたが、個別指導ならではのきめの細かい指導により、予習復習において無駄な時間が一切なく、効率的に学習できました。

河野先生のブログに掲載されている過去の合格体験記には、英語力が低い状態から通年で利用された方の体験記が少ないと感じましたので、1年間河野先生のもとで学習を続けた体験記を寄稿したいと思い、筆を取りました。

受験をされる方の参考になることを願っております。

学習経過

2023年7月 社費応募

2023年10月 社費選考合格

この時点で英語には4年間触れておらず。4年前はTOEIC880点でした。

2023年11月~2024年1月

単語帳・別の予備校・外国人の個別指導(スピーキング対策)を中心に、IELTS対策を開始。また、オンライン英会話(レアジョブ)を毎日続けました(3月頃に終了)。

12月にIELTS初受験。OA5.5点。1月にも2度目の受験をしましたが、やはりOA5.5点でした。

この留学準備の時期を逃したら、英語を集中的に学習する機会はもう一生訪れないだろうと思っていたので、テストの点数を取ることももちろんですが、これを機に英語力を上げたいという気持ちのほうが強くありました。しかしそれが実現出来ている気がせず、とりあえず手を付けたこと以外にどう勉強したら良いのか、方針が全く見えませんでした。

2024年2~4月

河野塾の個別面談を受けました。「IELTS対策だけでなく、英語力を上げたい」とお話したところ、「IELTS/GMATはもちろん、留学、その後の仕事などにも活かせるように指導します」と力強いお言葉を頂き、入塾を決意しました。

IELTSの問題演習から始まると思いきや、まさかの発音からでした(笑)。発音の学習は中学1年生以来で、たしかに理解は中途半端でした。河野塾では発音の全体像を短期間で学ぶことができ、良かったです。また、弱形などについては全く意識していなかったので、その後のリスニングに大きな影響を与えました。

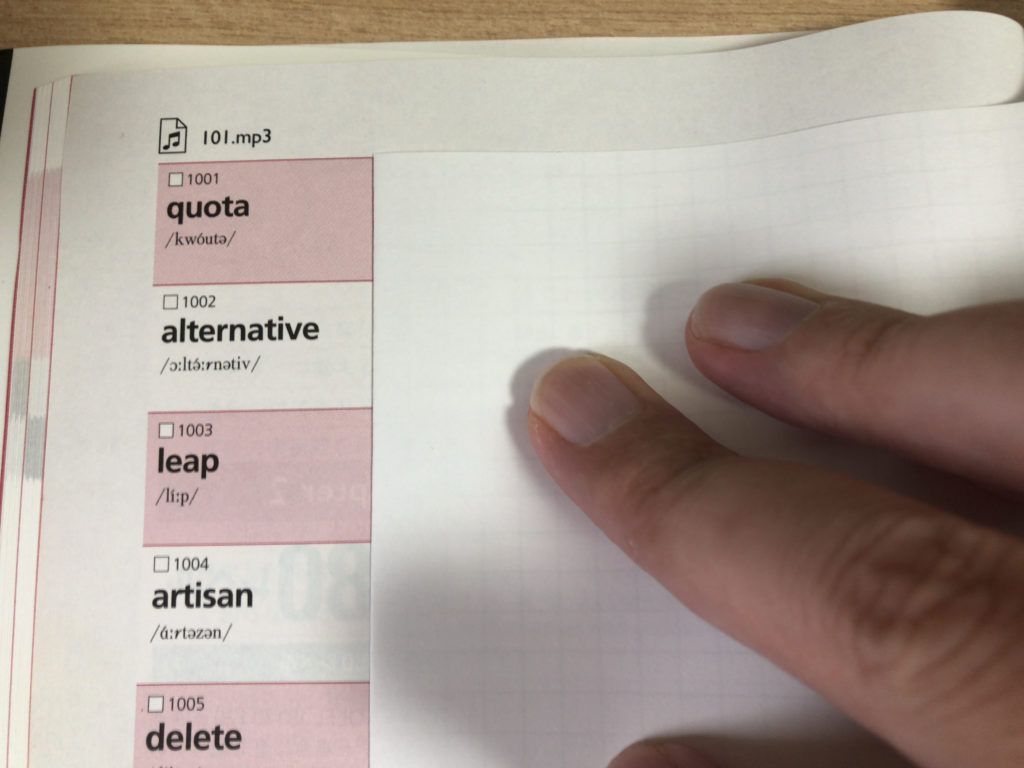

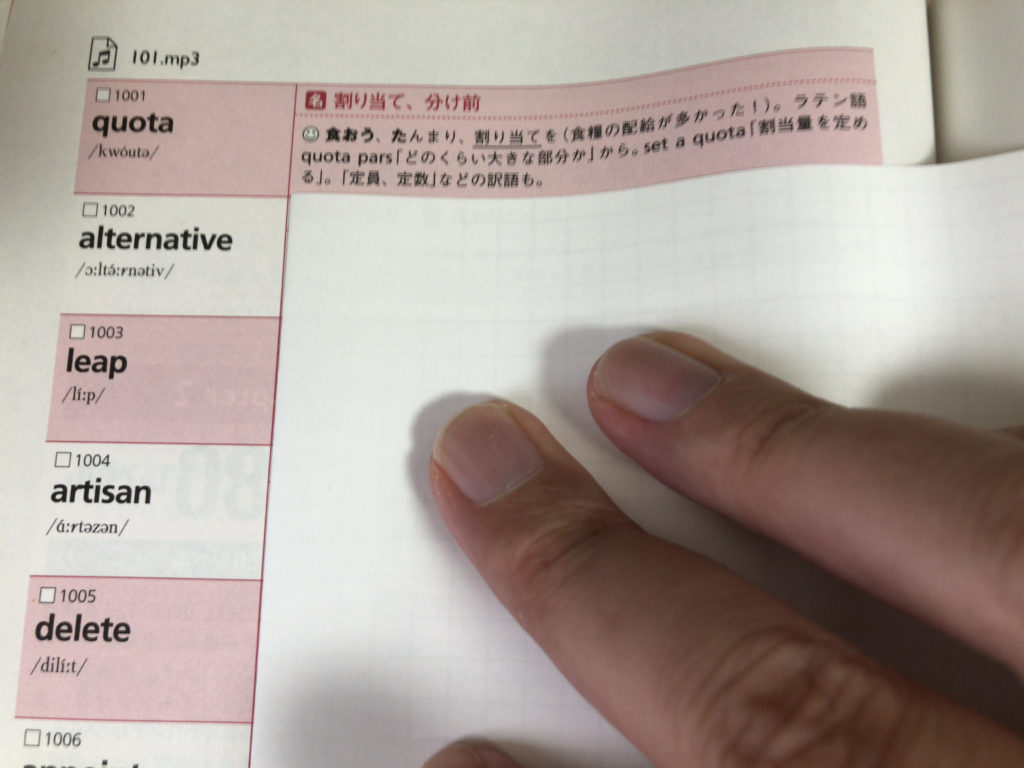

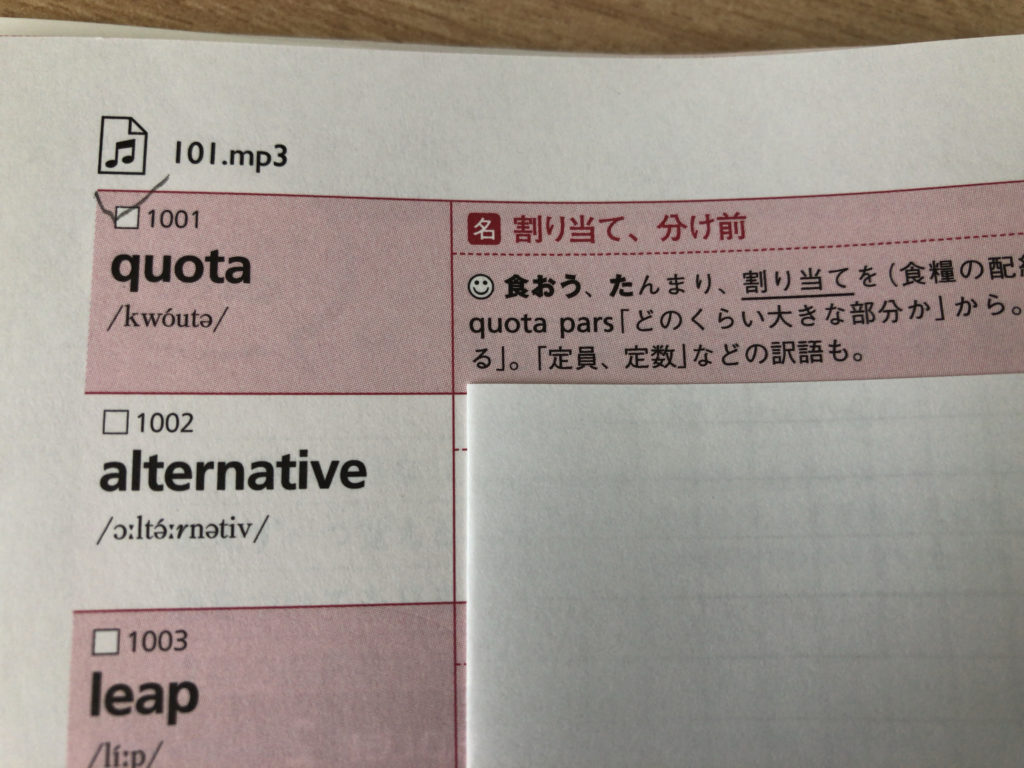

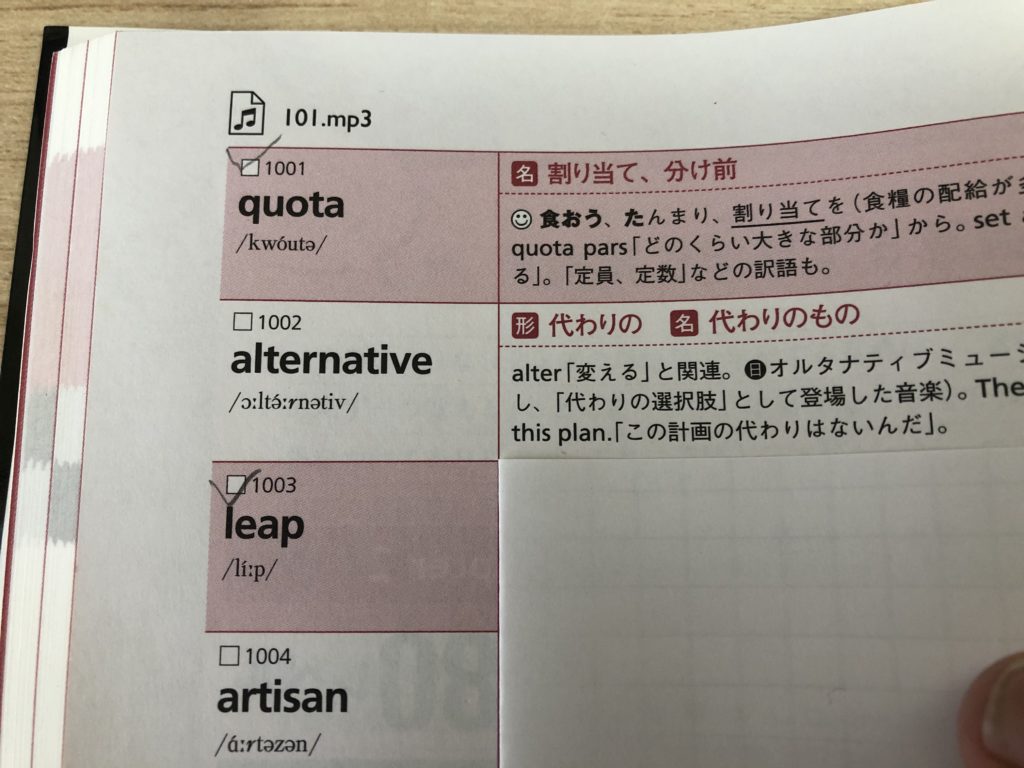

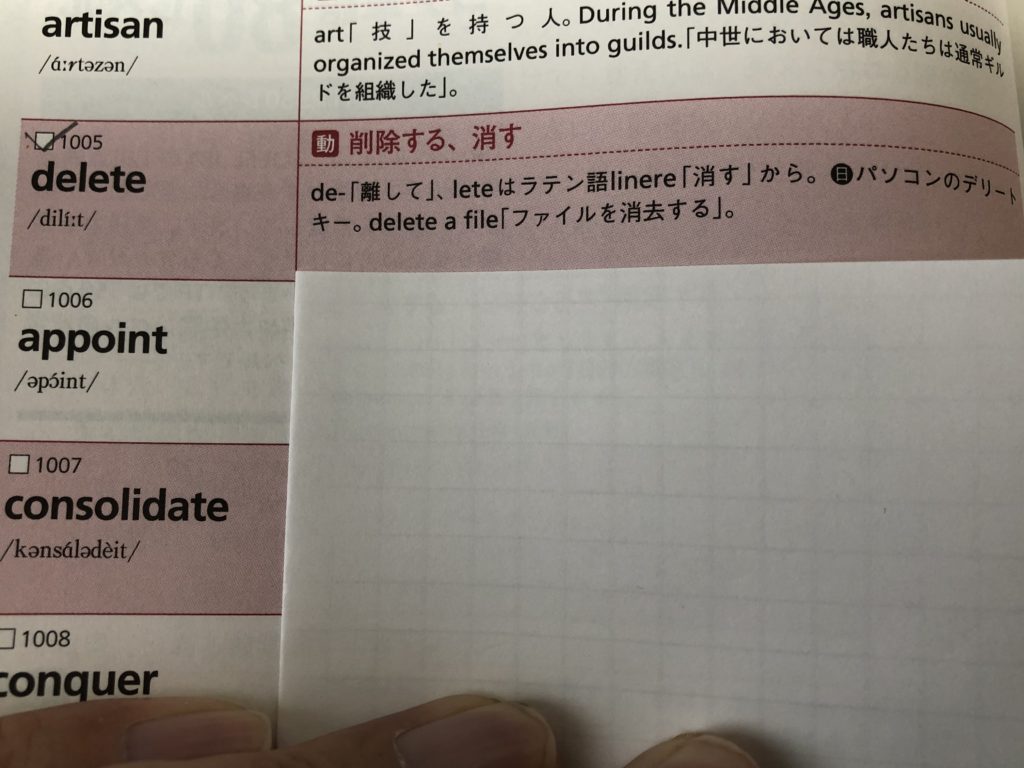

同時に、河野先生の単語帳で英単語暗記をスタートしました。単語帳は5冊程買いましたが、最後まで出来たのはこの単語帳だけでした(笑)。昼・夕方などのスキマ時間でひたすら進めていきました。先生には、学習を継続するための工夫や考え方などもご指導頂きました。

発音の知識面をひと通り終えたあと、音読やリピーティングなどの練習に移行。ネイティブの音声の再生速度を落としてリピーティングするなど、これまでやったことのない練習方法が新鮮でした。音声変化なども意識しながらじっくり練習し、体に染み込ませました。

2月中旬からは文法の講義も始まりました。それが終わり、3月からは大学受験用の文法問題集を開始。合計3冊行いました。そして英文解釈(構文解析)の練習へ。私は大学入試も感覚でゴリ押ししており、TOEIC対策もリスニング偏重で行っていたことから、構文解析の概念が本当に無く(笑)、イチから鍛え直してもらいました。

さらに4月からはイギリス英語の発音も学びました。「アメリカ英語をいったんしっかりやったあと、それとの差を中心にイギリス英語をやっていく」とのことでした。

ここまでの学習プロセスおよびプランニングは、今後の英語学習に向けた基礎力養成に不可欠だなと感じる一方、果たして受験生がこれを一人で行うことは可能なのだろうか?とも思いました。学習コーチの存在の大きさを実感しました。

この間、IELTSは受験せず。

5~7月

リーディングの読み方を知るにはIELTSのパッセージよりも適しているとのことで、TOEFLのリーディング問題、さらにはGMATのRC問題を用いて、読解の訓練が始まりました。授業中にパッセージを読み、段落ごとに要約するという練習方法で、その中で「どこに目を付けて何を考えながら読むか」を教えていただきました。要約も、最初は戸惑いましたが、徐々にできるようになっていきました。

7月に3度目のIELTS受験。OAは初の6.0点。R/L/Wで最高点を更新。上昇幅は小さいですが、今の学習を続けていれば伸びるという感覚があり、焦りはありませんでした。

8~9月

8月にIELTS受験。OA6.5点で、最高点更新。さらに少し上がったことでホッとしました。

授業では、IELTSリスニング対策としてリピーティングが始まりました。リピーティングも私は初めてでしたが、個別指導でしか成し得ない最高のトレーニングだと感じました。私は積み重ねタイプのトレーニングが好きなので、授業に加えて、自分でもほぼ毎日リピーティング演習を行いました。気分転換に映画『タイタニック』を見た時に、かなりの量の英語が聞き取れるようになって、感動して涙したのを覚えています(笑)。

また同時期、IELTSライティングも開始。授業内での添削を行っていただき、その後模範解答を暗唱するということを行いました。

教材以外で英語に触れる量を増やすため、先生おすすめの小説も読み始めました。

GMAT対策としてはCRを開始。一問ずつ解きながら、問題文の読解のコツから選択肢の見極め方まで、ご指導頂きました。ただ、CRについては直前期まで中々コツが掴めず、最後まで苦労しましたが、粘り強く対応頂きました。

9月後半には授業でIELTSスピーキング対策も開始しました。

9月にもIELTSを受けるも、OA6.5で変わらず、焦りが生じてきました。やや伸び悩みも感じていましたが、GMATの演習を続けていけば英語力が上がり、結果としてIELTSの状況も改善するだろうと考えていました。

10月

GMAT初回受験を11月に定め、QuantitativeなどVerbal以外の科目の学習をスタート。元々理系なので、数学系は後回しにしていました。

10月のIELTS受験ではOAが6.0に低下してしまいました。

11月

GMAT Focusを初受験、515点で撃沈。

先生には初回の感触をお伝えしたうえで、足りない点を細かく相談。また、GMATのOGやPrepの間違いリストを作り、何故間違ったかを体系化して理解するように務めました。新しい教材に手を出すのではなく、OGを複数回回すようにました。

12月

GMAT Focus 2回目の受験、525点。

正答率は上がっているものの、前半の誤答が多く、ここをなんとかしないと厳しいと実感しました。11~12月は、スピードを意識したトレーニングを行っていましたが、その結果読解の解像度が低くなりスコア低迷につながっていると、先生にご指摘頂きました。

問題を解く時には、問題に関係ある箇所が読めれば解けると考えていましたが、パッセージの全体構成を理解し、考えるべき事を考えて立体的に本文を読む事ができれば、記憶にも留まりますし、問題の正解率も格段に上がるという事をようやく実感し始めました。

時期的に、テスト戦略を河野先生に相談し、EAもお試しすることとし、SCを1週間程度で突貫工事しました。河野先生のSCの授業は、素晴らしいの一言でした。SCが本職なのでは?と思ったほどです。文法知識が深まり、IELTSライティングにも生かせる知識が身に付きました。

CRでは、本文の一部を飛ばし読みしてしまう癖や、選択肢の吟味が不十分になる癖を指摘され、改善に努めました。

その後、初回EAで154点を取得し、一部大学は射程圏に入りホッとしました。

この時期、先生にはアプリケーションの時期でもありエッセイなどについてもアドバイスを頂きました。このエッセイや、IELTSライティングの学習過程で、自分の日本語能力の無さにも気づき、愕然としました。表現したい内容・日本語共に適切に出てこない故に、英語でも表面的な表現に留まっていました (思えば中学以降、読書量が足りていない事が大きく起因しているかもしれません)。河野先生に、英語のライティング技法をみっちりと指導頂き、話の展開方法を理解する事ができました。日本語でも、文章構成力が上がったように感じました。

2024年最後のIELTS受験ではOAが6.5点に戻りましたが、7.0には到達せずでした。

2025年1月

US3校に出願を行いながら、EAとGMATの勉強を中心に進めました。

12月頃から、しっかりと理解しながら読めることが増えてきたように思っていました。そして1月にIELTSでリーディングをリテイクし、ついにOA7.0に達しました。さらにEAで159点、GMAT Focusで615点を獲得しました。GMAT本番ではRCが信じられないぐらい読めたことを覚えています(なぜかCRが伸びず、総合点はそれほど上がりませんでしたが…)。

RCは、急ぐがあまり表面的な読解になることが多かったので、顔を画面に近づけて、指で一行ずつ指しながら読み、話が飛んだと思った時は戻って読み直しました。そこまで丁寧に読み込んでも解答時間はそんなに遅くなりませんでした。先生が「しっかり読んで解像度が上がれば時間は間に合う」とおっしゃっていたのはこれか!と思いました。

また、QuantitativeやDIの成績も飛躍的に上がりました。英文が読めるようになり、そこにエネルギーを要さなくなったこと、SCを学んだ効果で英文を細かく見る癖がついたことでケアレスミスが減りました。数学系でも英語自体が読めることは重要だと思いました。この時期はまた、数学系をあまり勉強しなくなっていましたが、成績は上がり続けました。

2月

追加でEUを1校出願。

GMATはもっと伸びると思ったので、継続したかったのですが、ある学校からIELTSスピーキングの点数が足りないと連絡を受け、IELTS対策を優先しました。出願した全ての学校でInterviewに呼ばれて、その対策も開始。 やることが多すぎて、一度低血圧で倒れました(笑)

Interview練習で暗唱を繰り返していたところ、内容が全く出てこなくなり話が止まってしまう現象に合い、ここでも先生にご相談しました。すると、スピーキングの力は今ではそれなりにあるので、暗唱までは行わないでスクリプトを音読する程度に留め、本番の内容はある程度アドリブで組み立てるほうがよいとアドバイスを受け、その後劇的に改善しました。

また、Interviewではお互いのことを初めて話すので、内容を相手に理解してもらうためには早口にならず、ゆっくり話したほうが良いと考えていました。特にオンラインでは音質の問題もあり、発音やスピードが聞き取りやすさに直結します。そこでInterviewでゆっくり話す練習をしていたら、あら不思議、2024年3月頃に行っていた、ゆっくりとした発音練習が活きてくるではありませんか!私は早口だったこともあり、英語で自信がないところは「ぐちゃっと」表現する傾向があったのですが、そのようなことがなくなっており、伝えたいことを伝えられたと感じました。

2月のIELTS受験では、リテイクなしの一発でOA7.0点を獲得。受験終了となりました。

このあたりで、この受験生活全般に正しいことを積み上げてきた感覚になり、合格するのではないかという自信が出てきました。

3月

実際、出願した全てのUS校から合格を頂き、Rossに進学を決定しました。

合格連絡が来た際には早々に先生に連絡しました。本当に嬉しかったです。

現在は、留学に向けてリスニングをさらにトレーニングしていますが、現在もまだ伸び続けている感覚があります。むしろ受験の終わった今が一番伸びを感じているかもしれません。

河野塾でよかったと思うこと

MBA受験は大変なプロセスですが、先生の授業中につまらないと思うことは一度も無く、英語学習自体を楽しく継続出来ました。

プランニングをお任せしたことも良かったです。MBA受験は人それぞれ戦略があると思いますが、個別指導でなければここまできめ細かく相談に乗っていただいたり、プランニングを頂けなかったと思いますし、基礎に立ち返って勉強し直せたことが、成功の要因だったと思います。

GMAT・EA等のスコアも最終的にはなんとかなりましたが、それよりも私自身の言語(母語含む)に対する改善点が見えてきたことも良かったことの一つです。今後の留学生活や、学習を通じて向上に努めたいと思います。

家庭・仕事・受験の両立は非常に大変ですが、河野先生の宿題は細切れで継続しやすいものになっています。宿題に真摯に向き合って一歩一歩積み重ねたことがこの成果につながっていると感じています。

河野塾を受験検討されている方に(あるいはMBA受験を検討されているる方に)

ここまでお読みいただいた通り、私はずーっと苦労続きで試行錯誤し、最後の最後でようやくスコアが揃い合格までこぎつける事ができました(英語学習のことだけ記載していますが、仕事と家族と出願のお話もまだまだございます)。

月並みですが、大事なことは諦めないことです。本当です(笑)

自分の実力と、目標のギャップを認識し埋めていく作業を毎日繰り返すことでしか実力はつかないと思います。点を取れない理由、伸びない理由は人によって違い、自分にとっての最適な方法を見つけ出す事は難しいと思います。その時に、河野塾の個別指導は、到達目標への距離を縮めることに対し、間違いなく一役を担ってくれると思います!

私のように、英語力を伸ばしたいが伸び悩んでる方には受講をおすすめします。

その他

私はMBAプロセスの過程で、河野先生の学習方針に心から納得が行くことも大事だと考えていました。そのため、過去のBlogや、投稿されたWEB記事、アルクの記事等を全て読み、先生の指導方針をよく理解することに努めました。そうすることで、日々の宿題のやり方なども、狙いを意識的に行う事ができたと思っています。

現在も留学中に通用する英語力の獲得に向け、上記の考えに基づいて、隙間時間を利用した学習を続けています。